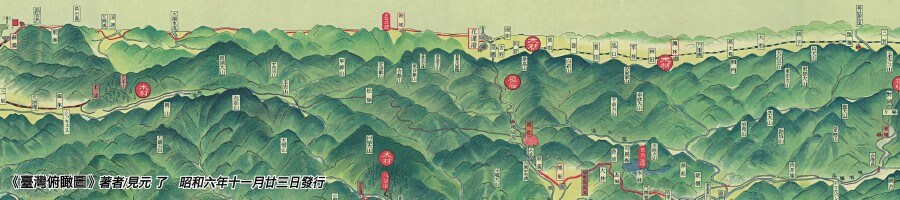

南二段之三叉山嘉明湖篇

本篇摘自《臺灣百岳全集》三巨冊第三輯:中央山脈南段,僅供讀友快速瀏覽,完整內容、行程及相關地圖,請參閱「經典百岳系列」、《高山百岳地形圖》。

南二段摘要

|

| 位於三叉山東南腋下的嘉明湖118-119頁 |

| 位於玉山地壘山塊的東鄰,縱列在荖濃溪與秀姑巒溪的分水嶺上,10 座百岳蜿蜒駐立天壤,7~8 天的行程即能囊括,一段豐收又雋永的山旅。 攝影/林軍佐 |

|

| 三叉山遙望落日雲海中的群峰120-121頁 |

從三叉山看南雙頭山(中前)、雲峰(左)與玉山山塊(中間後方),以及秀馬連峰(右後)。

攝影/郭英豪 |

中央山脈的主脊在「馬博拉斯橫貫」東西橫行約 7 公里後,於烏拉孟山銳角折轉向南,約略以「ㄣ」型的閃電符號,扭曲蜿蜒南伸。岳界習慣將這段從秀姑巒山到南橫公路關山埡口的主稜縱走路線,稱為「南二段」。另外又把從主脊三叉山東北分歧的新康布拉克桑山支脈,獨立稱為「新康山列」。

中央山脈南二段主脊迂迴綿長約 45 公里,恰居脊樑山脈關山山塊的中段,在地質地形區的劃分與玉山山塊同屬中央粘板岩山地,後因地殼急遽的隆起與山崩地裂的造山運動,把玉山山塊與關山山塊各自獨立成型,分隔台灣山地最重要的卑亞南構造線(也有人稱為中央構造線),即緊鄰南二段主分嶺的西側。

在東傾斜的地層與水文發展

在剖面圖上,我們可以清楚的看出,南二段的地形呈現西緣最高,再逐漸向東傾斜的明顯構造。主分水嶺濱臨荖濃溪,幾乎從絕頂直劈落下,形成陡崖峭壁;東面的斜坡則受拉庫拉庫溪眾多支源的切割侵蝕,發展出數條綿長的支脈向主流集中,稜線兩側也都是斷崖嶙峋。

豐富多樣的地形景觀

在地形學上,中央山脈南二段主脊雖受卑亞南構造線的逼近影響及荖濃溪強烈的下切刻蝕,形成陡崖綿亙,東側又受拉庫拉庫溪的向源侵蝕,整座山稜呈現複雜錯綜的地形,但仔細比對下,主分嶺上仍留存著在不同造山時期所遺留下的殘餘地形面。秀姑巒山三巒駢立的地壘狀山形,屬蝕餘的殘丘狀地壘;大水窟山平頂高度 3600~3636 公尺,也是殘丘狀圓頂峰。兩山之間(秀姑坪一帶),有最高隆起準平原面,高度在 3450~3600 公尺間…。

三叉山嘉明湖篇摘要

| 青山原不老,為雪白頭-三叉山雪景170-171 |

淞雪覆蓋整座三叉山大草原摘自第172-173頁 |

|

|

穩重踏實的山岳展望臺

站在三叉山一等三角點旁,可以感受到山嶺雄厚穩重的踏實感。極目四眺,從近處嫩綠嬌黃順著稜脈,延伸到遠處的黛藍蒼茫,群山環繞,一覽無遺。

北方的拉庫音溪、南雙頭山、雲峰、轆轆山、塔芬山、達芬尖山,到大水窟山、秀姑巒山,是岧嶢崚嶒的南二段主脊;凌駕在雲峰後面,聳然卓立的巨大地壘,是玉山群峰峻拔的身軀;掩隱在秀姑巒山背後,是馬博拉斯橫貫諸山。東方順著翠嶺層疊的山列,可以望見兀立東台的新康山。南方平頂山稜尾端,是阻障視野的布拉克桑山。西南沿伸的嶺脈,以絲帶般牽引出昂揚剛健的向陽山;稍遠處則是以關山為首的南一段山稜。

|

最早的稱呼與山名由來

三叉山,布農族原住民稱為「哈陰沙山」或是「霞雲沙山」,都是從布農語「Hainsaran」、Hainsaja」音譯,再輾轉簡化得來。至於是否與三叉山有關,不得而知。若從宏觀的角度來看這座嶺脊龐大的山,三叉山整座基盤,北起拉庫音溪源頭的最低鞍部,西南到向陽山北峰的東鞍,東方則遠至連理山西峰的西鞍。

在這個範圍內,嶺脊上稜脈紛歧,除中央山脈主脊曲折扭轉外,東伸出新康山列,以及南延的布拉克桑山支稜;在地形恰可解釋「三叉山」的字意。在行政區畫分上,三叉山也是高雄縣桃源鄉、台東縣海端鄉與花蓮縣卓溪鄉,三縣市三鄉鎮的分界點。

|

| 嘉明湖空靈毓秀的迷人風采第171-174-175頁 |

山體寬博崇闊的三叉山摘自第173-174頁 |

|

|

圓潤柔美的嘉明湖

位於三叉山基點東南腋下,直線距離約 700 公尺處的嘉明湖,顧名思義是一泓美善而清明的高山湖泊。她那長橢圓的蛋形造型(又稱蛋池),圓潤柔美,晴霽時,天光雲影倒映澄清湖面,展現空靈毓秀的絕代風華,襯以廣袤綠茵的草原,咸信是台灣高山中最動人的景觀。

由於嘉明湖的湖形規則圓滑,與台灣高山湖泊的不規則造型完全不同,而且湖畔黑褐色碎石片屑平鋪,卻少見土壤發育,有違地質演化的過程。民國86年間,經濟部中央地質調查所所長陳肇夏等人曾兩度前往調查,但是都因為天候不佳而作罷,民國87年9月,地質調查所的年輕學者再次來到嘉明湖,並展開詳細的地質調查,順便帶回三件地質標本,用儀器再做研究與分析,並初步證明,嘉明湖應該是台灣首見由隕石撞擊造成的坑穴,再蓄積雨水所形成的高山隕石湖。

|

謝景銘山難事件的省思

民國 70 年 10 月,成功大學四年級學生謝景銘,與同學組隊攀登南二段,他們一行來到三叉山時已午后 3 點,當時濃霧密佈整個三叉山大草原,由於草原上路徑不明,無法找到通往嘉明湖的正確路線,於是放下重裝分頭尋找。由於三叉山附近地形寬闊類似,無明顯稜脈可循,謝景銘可能錯失方向,再也回不到放置重裝的地點,遂告失蹤。經搜救後,才在三叉山南稜的草原凹谷中尋獲屍體,死因是單純的失溫凍死。謝景銘的山難事件,增添了嘉明湖神祕的色彩與對登山安全的重視。

在大霧籠罩的天候下,如何找到隱密的嘉明湖:從三叉山的一等三角點為基點,往正東行約 60 公尺,再循東南向草坡斜降,大約降下落差約 100 公尺後,會接上平坦的肩狀廣稜,續循東南向走到緩稜邊坡,隨即坡度變陡,嘉明湖就在這個邊坡圍繞的凹地中。

|

南二段縱走 登山行程安排

- 第一天/南橫公路→向陽森林遊樂區→松壽步道→向陽山屋→嘉明湖避難山屋

- 第二天/嘉明湖避難山屋→向陽山北峰→三叉山前岔路→三叉山→嘉明湖新康山岔路→拉庫音溪山屋

- 第三天/拉庫音溪山屋→南雙頭山→雲峰東峰營地→往返雲峰→轆轆谷山屋

- 第四天/轆轆谷山屋→登山口→來回轆轆山→塔芬池→塔芬山→塔芬谷山屋 (2640山屋)

- 第五天/塔芬谷山屋→達芬尖登山口→往返達芬尖山→黑水塘岔路→南大水窟山→大水窟山屋

- 第六天/大水窟山屋→大水窟山→秀姑坪→往返秀姑巒山→白洋金礦山屋→中央金礦山屋

- 第七天/中央金礦山屋→巴奈伊克→八通關山登山口→八通關→觀高坪→乙女瀑布→雲龍瀑布→東埔溫泉

延伸閱讀:

|